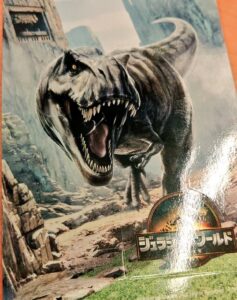

1. 恐竜映画なのに“恐竜の話”では終わらない

『ジュラシック・ワールド』と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは巨大な恐竜が人間を追いかけ回す迫力のシーンでしょう。

しかし、この映画が世界中でヒットし続ける理由は、それだけではありません。

恐竜はあくまで舞台装置。

その背後には、人間の欲望・科学の暴走・予測不能な自然という、現代にも直結するテーマが詰め込まれています。

2. “人間の欲”が恐竜を動かす

『ジュラシック・ワールド』は、初代『ジュラシック・パーク』から数十年後の世界。

恐竜たちはすでにテーマパークのアトラクションとして日常に溶け込んでいます。

しかし、人間は慣れるともっと刺激を求めるようになる。

そこで生まれたのが、遺伝子操作で作られた新種恐竜“インドミナス・レックス”です。

この設定は、ただのSFではなく、現代社会の「もっと強く、もっと速く、もっと便利に」という欲望の縮図です。

AI、遺伝子編集、クローン技術…現実でも似たような議論が行われています。

3. 恐竜より怖いのは“予測できない自然”

ジュラシックシリーズの核は、**「自然は人間の手には負えない」**というメッセージ。

たとえ最新技術で管理しても、自然は必ず想定外の形で牙をむきます。

これは映画の中だけの話ではありません。

地震や台風、感染症の流行…どれも人間の計画を簡単に崩壊させます。

だからこそ、この映画を観ると、恐竜の咆哮よりも、

**「人間の過信こそが最大のリスク」**だと感じるのです。

4. ヒットの裏側|シリーズ構造と“懐かしさ”

『ジュラシック・ワールド』が世界中で歓迎された理由の一つは、ノスタルジーの再利用です。

-

初代『ジュラシック・パーク』で登場した音楽や小物

-

懐かしいキャラクターの復活

-

あえて似せたシーン構成(恐竜の登場タイミング、パークのゲート)

観客は「新しい体験」を求めながらも、どこかで“知っている安心感”を欲します。

このバランスが絶妙だったのです。

5. 視聴者は恐竜より“人間関係”に惹かれている

ジュラシック・ワールドをよく見ると、恐竜シーンの合間に必ず人間同士の葛藤や成長が描かれています。

-

主人公オーウェンとクレアの価値観の衝突と信頼の芽生え

-

兄弟の冒険と絆の強化

-

科学者と経営者の思惑の違い

この人間模様があるからこそ、恐竜の危機が“自分ごと”として感じられるのです。

6. 視点をずらして楽しむ鑑賞法

『ジュラシック・ワールド』をもっと楽しむには、恐竜の名前や種類を覚えるよりも、恐竜が象徴しているものに注目するのがおすすめです。

-

インドミナス・レックス → 技術の暴走

-

ヴェロキラプトル → 危うい共存関係

-

モササウルス → 人間が制御できない巨大な自然の力

こうして観ると、ただのモンスター映画ではなく、現代の社会風刺映画として浮かび上がります。

7. あなたの中の“恐竜”は何か?

映画を観終わった後に考えてほしいのは、**「自分の中にも恐竜はいるのか?」**ということです。

ここでいう恐竜とは、コントロールしきれない衝動や欲望のこと。

-

もっと稼ぎたい

-

もっと認められたい

-

もっと楽をしたい

これらの欲望は、上手く使えば自分を成長させますが、暴走すれば破滅を招きます。

ジュラシック・ワールドは、その象徴を恐竜として描いているのです。

まとめ|恐竜映画の皮をかぶった“人間映画”

『ジュラシック・ワールド』は、単なる恐竜パニック映画ではなく、

人間の欲望・科学と自然のせめぎ合い・予測不能な未来を描いた作品です。

恐竜の鳴き声や追跡シーンにワクワクしつつ、

背景にある“人間の物語”を味わえば、この映画はもっと深く、そして何度も観たくなるはずです。

コメント